(HJ) Hilfe, Sozialhilferisiko bereits ab 46 Jahren. Dieser Trend zeigt sich im Bericht des Kennzahlenvergleichs in der Sozialhilfe, herausgegeben am 22. Oktober von der Städte-Initiative. Das Risiko, bereits vor 50 in die Altersarbeitslosigkeit abzusinken, wurde von den Studienautoren vor allem mit der ungenügenden Bildung der Betroffenen begründet. Sie verlangen folgerichtig mehr Finanzmittel für die Förderung der Grundkompetenzen. Dagegen ist wenig einzuwenden, vor allem dann nicht, wenn es sich um die Bildung von Migranten mit echten Fluchtgründen handelt, wie das im SRF-Beitrag von 10vor10 gezeigt wird. Neue Wege in der Weiterbildung von Niederqualifizierten geht neu auch die Stadt Zürich, wie es einem Beitrag von SRF Rendezvous vom 28. Oktober zu entnehmen gilt.

Doch blind wäre, wer nicht zur Kenntnis nimmt, dass die Wirtschaft viele Niederqualifizierte ins Land holte, die nach kurzer Zeit beim Sozialamt landeten. Die Anzahl Hilfsarbeiterjobs ist seit 2010 im Vergleich mit 2018 nicht zurückgegangen, wie die Studienautoreb dies als Grund für die erhöhte Erwerbslosigkeit älterer Unqualifizierter weiss machen wollten. Sie hat sogar leicht zugenommen von 191 000 auf 194 000, wovon aber in erster Linie die ausländische Wohnbevölkerung profitierte.

Mehrheit der älteren Ausgesteuerten im Kanton Zürich war in Fachfunktion

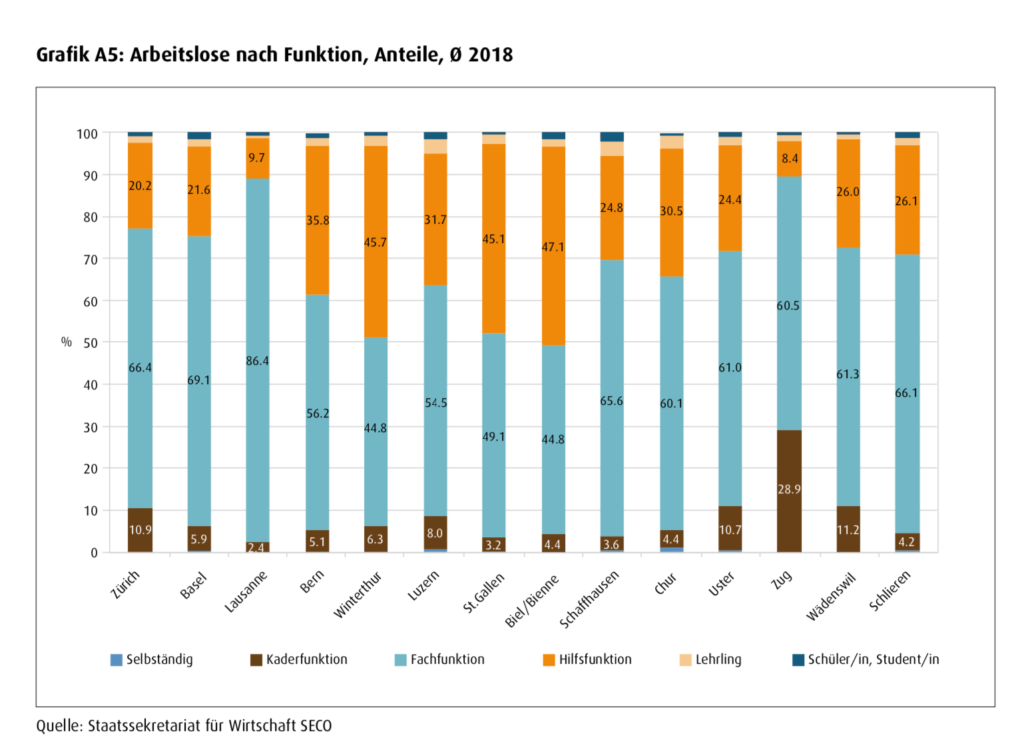

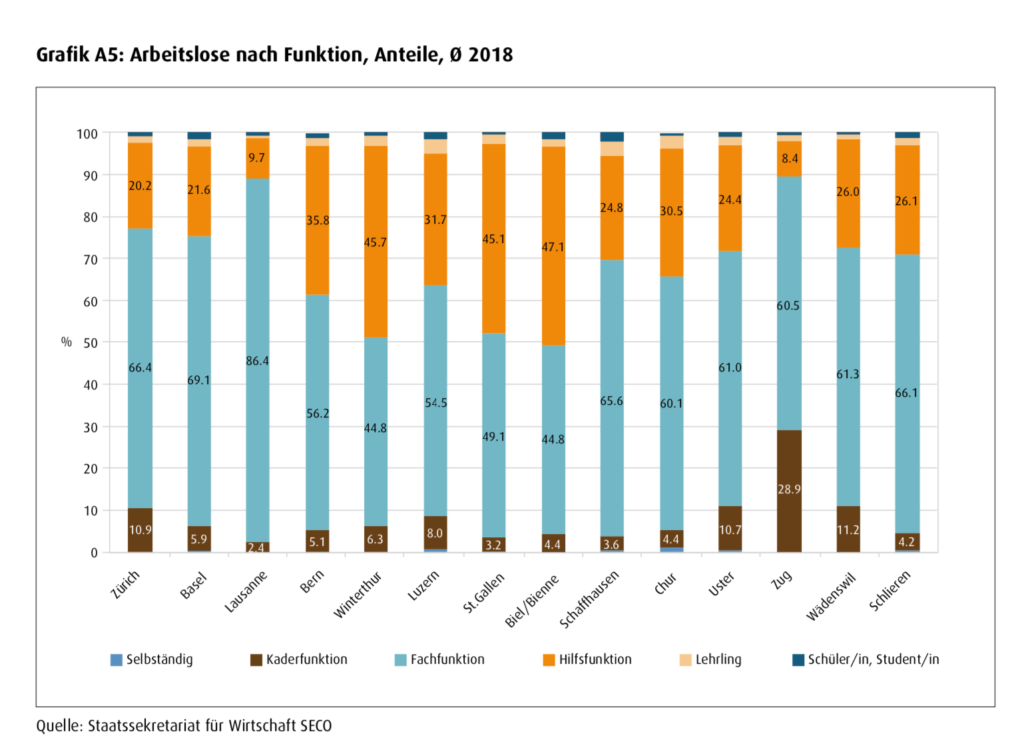

Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Mit diesem Fokus verschleiert man die zunehmende Diskriminierung Älterer auf dem Arbeitsmarkt, die sich bereits ab 45 Jahren einstellt und die sogar mehrheitlich Personen mit Fachausbildungen trifft, wie das die Statistik des Seco 2018 «Arbeitslose nach Funktion» 2018 des Kantons Zürich zeigt: Zwei Drittel der Arbeitslosen arbeiteten in Fachfunktionen, zusätzlich übten rund 10 Prozent eine Kaderfunktion aus. Lediglich 20 Prozent der Erwerbslosen waren zuvor in einer Hilfsfunktion tätig. Dass Letztere schneller bei der Sozialhilfe landen als Top-Qualifizierte, versteht sich. Tieflöhne bieten keine Möglichkeit für das Ansparen eines Altersvermögen.

Nur so zu tun, als ob ein besserer Bildungsrucksack diese Menschen vor Arbeitslosigkeit geschützt hätte, kann im Einzelfall zutreffen, nicht aber bei der Mehrheit. Statt von Sozialhilfe, müssten auch sie, wie die meisten gut qualifizierten Ausgesteuerten aktuell, vorerst vom eigenen Ersparten leben. Und es sind immer mehr, die den Preis der Altersdiskriminierung aus dem eigenen Sack berappen müssen und später in der Altersarmut enden, mit entsprechenden Kosten für die Allgemeinheit.

Bildung unbedingt, aber welche

Bis 2050 sollen in der Schweiz rund 1,2 Millionen Jobs wegfallen, prophezeit McKinsey, viele davon auch im mittleren Anspruchssegment (u.a. Juristen, Diagnostiker). Dagegen sollen 400 000 Arbeitsplätze durch die Digitalisierung neu geschaffen werden, weitere 400 000 Stellen durch die Ankurblung des Konsums entstehen. Das Letzteres die Umwelt belastet und Ersteres Jobprofile sein werden, die noch niemand wirklich kennt, ist das eine, doch was passiert mit den 400 000 Menschen, die Jobs innehatten, die in dieser Rechnung nicht mehr vorgesehen sind? Wie soll sich jetzt Frau Meier und Herr Müller heute wovor schützen? Wo bleibt die Führungsverantwortung der Politik?

Den Ü40igern werden im Hinblick auf die Disruption des Arbeitsmarktes ab 2021 gratis Angebote zur persönlichen Standortbestimmung zur Verfügung stehen. Gewiss: Ein Schritt in die richtige Richtung, aber damit stehen denjenigen, die nach einer Standortbestimmung einen Branchen- oder Jobwechsel ins Auge fassen müssten, noch keine geeigneten Bildungsgefässe oder Quereinsteiger-Modelle zur Verfügung. Einer, der die Zeichen der Zeit erkennt, ist der Swissmem-Verband mit seinem Pilotprojekt «Passarelle». Arbeitnehmende, die Jobs innehaben, die demnächst der Strukturveränderung zum Opfer fallen, sollen die Möglichkeit erhalten, eine verkürzte Zweitlehre anzutreten, um sich damit vor Arbeitslosigkeit im Alter zu schützen. Doch wer nach dem Entwicklungsstand dieses Projekts fragt, erhält die Antwort, dass der Bund sich nicht an der Finanzierung beteiligen will und auch sonst noch vieles offen ist.

Zu hoffen bleibt, das neue Parlament schwebe weniger auf Wolke sieben und gehe die Themen des Arbeitsmarktes endlich profunder an. Mit unserer Forderung nach einem Gesetz zum Schutz vor Altersdiskriminierung bleiben wir weiterhin am Ball.

Medienspiegel

NZZ

SRF 10vor10 Sozialhilferisiko Ü46 steigt

Bericht Sozialhilfestatistik der Städteinitiative

SRF Tagesgespräch Sozialhilfe-Risiken in Zeiten der Digitalisierung

Blick